VI Bienal de arte Triatlón: Escenas en competencia

David Romero

Cristian Muñoz

El pluralismo es precisamente este estado de otros entre otros, y conduce no a una conciencia aguzada de la diferencia (social, sexual, artística, etc.), sino a una condición estancada de ausencia de distinción —no a la resistencia, sino al atrincheramiento.

Hal Foster[1]

Arte político y museo

Entre los meses de enero y marzo se realizó

Bajo esta mirada de espectador –si se quiere– podemos asimilar la bienal como un evento que tramó una serie de puntos conflictivos signados por la tensión entre la institucionalidad museal y su intervención crítica por parte de los productores visuales y los colectivos artísticos convocados a la muestra. Se trató por un lado de hacer manifiesta la crisis social, cultural y política del lugar de origen, articulando dispositivos propios de intervención simbólica, así mismo, se evidenció la voluntad de provocar la máxima tensión con el espacio museal. En otras palabras, las propuestas desarrolladas en “Santiago Morning” (Santiago), “Aproximaciones a una poética-política” (Valparaíso) y “

Esta tensión entre autonomía local y legitimación institucional nos parece que conflictuó la bienal de este año, evidenciando los vicios de una retórica museal carente de toda aproximación real al desarrollo de las artes visuales territorializadas por fuera de la centralidad metropolitana. Y no se trata de reproducir la manida dicotomía entre centro y periferia, sino de constatar cómo Triatlón hizo de la diferencia y la pluralidad un evento fragmentado y espectacularizado, que no posibilitó el real reconocimiento entre experiencias locales de producción simbólica y discursiva.

Es interesante apreciar, sin embargo, el que curadoras y artistas se propusieran intervenir el museo conflictuando críticamente el espacio para re-escenificar contextos y dinámicas de trabajo que ciertamente no necesitan del museo para validarse[2]. Probablemente, las acciones e intervenciones de los artistas de Santiago ilustran con mayor acento esta problemática. Así también, la muestra penquista, aún en su mayor contención formal –como restándose a la tentación vanguardista que cada cierto tiempo renueva los aires del museo– no dejó de problematizar su relación con el espacio que la acogía. Ejemplo de ello vemos en el trabajo de Oscar Concha quien, asumiendo el carácter sacro del espacio-museo, desarrolló en paralelo una actividad de relación y reconocimiento simbólico en la cancha del club de fútbol amateur Huracán de Costanera. Carolina Maturana, por su parte, re-ambientó el tendido de pescada seca propio de las caletas de la región, e hizo que la carga social de su propuesta se instalara en un plano de interpelación debido al pregnante olor del recurso en cuestión.

Así las cosas, en una lectura general y a distancia de los procedimientos curatoriales que articularon la bienal, Triatlón se nos aparece como una carrera contra la ficción institucional de las escenas artísticas locales y sus acostumbradas adjetivaciones: artistas jóvenes, comprometidos con lo social y lo político, emergentes. Pero entonces, ¿Quién ganó

La presencia penquista en Triatlón llevó por título “

La referencia al contexto social, tiene correspondencia con la persistente pregunta por la proyección social del arte y la crítica. En la ciudad de Concepción, este propósito, ha ido de la mano con la creciente constitución de diversos vínculos horizontales de autoorganización y entrelazamiento local, y en la vinculación transversal con agentes y contextos que exceden las fronteras del circuito artístico regional. De igual modo, las relaciones que se derivan de ese propósito han ampliado significativamente las alternativas de autovaloración. A raíz de lo anterior, no es de extrañar que los artistas penquistas hayan respondido de forma efectiva a la contenida economía formal de la curatoría local, apegada al cálculo riguroso del mínimo requerido para una presentación formalmente satisfactoria de las propuestas. Tal rigor, principio básico de una tradicional valoración estético-formal, puede ser comprendido como un factor que contuvo cualquier propensión “vanguardista” que pudiese haber inducido la idea de lo joven, lo político y lo crítico que sugería Triatlón. Ello en principio no da cuenta de intención alguna remitida al plano de la significación, pero basta con ese antecedente para analizar qué clase de rendimiento, quizá involuntario, provocó el acotado diagrama curatorial en relación con las propias obras que aglutinaba, confrontadas a los márgenes retóricos de la bienal.

La referencia al contexto social, tiene correspondencia con la persistente pregunta por la proyección social del arte y la crítica. En la ciudad de Concepción, este propósito, ha ido de la mano con la creciente constitución de diversos vínculos horizontales de autoorganización y entrelazamiento local, y en la vinculación transversal con agentes y contextos que exceden las fronteras del circuito artístico regional. De igual modo, las relaciones que se derivan de ese propósito han ampliado significativamente las alternativas de autovaloración. A raíz de lo anterior, no es de extrañar que los artistas penquistas hayan respondido de forma efectiva a la contenida economía formal de la curatoría local, apegada al cálculo riguroso del mínimo requerido para una presentación formalmente satisfactoria de las propuestas. Tal rigor, principio básico de una tradicional valoración estético-formal, puede ser comprendido como un factor que contuvo cualquier propensión “vanguardista” que pudiese haber inducido la idea de lo joven, lo político y lo crítico que sugería Triatlón. Ello en principio no da cuenta de intención alguna remitida al plano de la significación, pero basta con ese antecedente para analizar qué clase de rendimiento, quizá involuntario, provocó el acotado diagrama curatorial en relación con las propias obras que aglutinaba, confrontadas a los márgenes retóricos de la bienal.En el juego con esa norma, los artistas de Concepción cumplieron con su horizonte mediante el gesto “simple” de articular propuestas bien dispuestas en el espacio-museo, instalando además cuotas de alteridad, como señalábamos anteriormente, en la mención a los trabajos de Carolina Maturana y Oscar Concha. En otras palabras, “no se marearon” con la invitación al MNBA. Esto puede entenderse como una correcta aceptación del diagrama curatorial impuesto por Simonetta Rossi, por otro lado, puede leerse como la confirmación de que

Y es que hace no mucho tiempo atrás persistía la idea de que las artes visuales locales –dado el carácter endogámico de la provincia al interior de la cartografía cultural del país– reproducían una condición de aislamiento y diferimiento en relación a escenas artísticas de carácter más dinámico; en otras palabras, lo que aquí se producía correspondía sin más a lo que acontece al sur de la metrópoli santiaguina, asentando de este modo su “esencia”, única y desarraigada. Esta ficción local progresivamente ha ido quedando en el pasado, siendo depuesta por otra ficción, la que dice que Concepción debe transformarse en una activa plataforma de arte contemporáneo y que está llamada a competir (¿una triatlón?) en ese rango de validación y exportación.

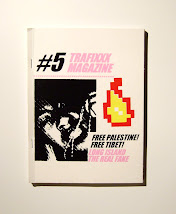

Abriendo una brecha entre endogamia y competitividad, podemos decir que productores visuales de la región hace rato están explorando formas de valoración y de relación que no precisan rendir cuentas de contemporaneidad y efectividad formal. Es decir, dichas facultades están siendo articuladas por vías autónomas de producción y reflexión: en la acción colectiva, en la emergencia de plataformas editoriales, en el contacto e intercambio con otros circuitos artísticos, en la apropiación del espacio público. Así también, se problematiza el contexto social, tal como se ejemplificó en la selección penquista de Triatlón, que si bien, posiblemente fue forzada a un empaquetamiento, ello no parece haber sido obstáculo para poner de manifiesto atributos pertenecientes a ciertas prácticas artísticas hoy en curso en la escena local.

(El texto original ha sido elaborado por invitación de Arte y Crítica, se encuentra publicado en la sección “Textos Post-Curatoriales” de su sitio web)

[1] “Contra el pluralismo”, trad. del inglés por Desiderio Navarro, Episteme, Eutopías, Documentos de trabajo, vol. 186, Valencia, España, 1998.

2] Tampoco de una bienal, como lo hizo explícito el proyecto curatorial de Paulina Varas al ironizar y rearticular este concepto en un procedimiento paralelo con la galería h-10 de Valparaíso, nominado “vienal”.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario